你各位的 Web3 守護者:質押

一文看懂獨立質押、流動性質押、再質押和流動性再質押!

嘿各位,今天這篇文章討論的主題是「質押」。說來慚愧,儘管自詡為 Web3 居民,我對質押這一概念卻從未深入理解過。正好最近在研究再質押(Restaking)專案,就順手將獨立質押(Solo Staking)、流動性質押(Liquid Staking)、再質押(Restaking)以及流動性再質押(Liquid Restaking)等四種概念釐清,並藉這個機會將它們記錄下來了。

獨立質押是什麼?為什麼需要質押?

獨立質押(Solo Staking),就是將以太幣鎖定在以太坊區塊鏈,用以執行其共識機制 Proof of Stake(PoS)的互動行為。其目標是提供並強化以太坊的「加密經濟安全性」(Crypto-Economic Security),進而讓整個網路具備可信度。

你可能會好奇,為何獨立質押能提供經濟安全性?在探究這個問題之前,讓我們先回顧以太坊共識機制 Proof of Stake(PoS)的簡化流程:

使用者發起交易,並以私鑰簽署

驗證者(Validators)接收交易,並以公鑰驗證其有效性

驗證者將有效交易新增至節點 Mempool 並廣播至全網

所有驗證者將有效交易添加進各自的節點 Mempool

當下區塊提議者(Block Proposer)從 Mempool 將數筆交易打包為區塊

區塊所屬之 Epoch 在兩次證明投票(Attestation)內皆獲 66% 以上質押權重,即達到最終性(Finality)

上述(省略非常多的)流程看起來很複雜,其實那些專有名詞通通不用記。翻成人話就是:

你的交易必須被 2/3 以上的驗證者同意兩次才具有最終效力。

這也意味著,那 66% 權重是否「誠實」,就反映出以太坊是否可信。話雖如此,參與證明投票(Attestation)的驗證者經常被默認為「誠實節點」,原因是獨立質押對驗證者上了一層 Buff 和兩層 DeBuff,藉此削弱他們作惡的動機,並鼓勵他們做好事👇

Buff:獎勵制度

PoS 共識機制在區塊成功添加後會發放「區塊獎勵」(以太幣)給參與「誠實證明」的驗證者們,這就是第一層 Buff──經濟誘因。

DeBuff:「流動性鎖定」與「懲罰制度」

流動性鎖定

如同字面意義,質押狀態的以太幣是被「鎖定」起來的,無法作為他用,直到使用者發起「質押提款」(Staking Withdrawals),主動將以太幣提出。然而,提款往往需要「排隊」,等待時間長達數天至數週不等。因此一但質押了,使用者就必須做好該筆以太幣無法即時退出(Exiting)的心理預期。

懲罰制度(Penalties & Slashing)

以太坊具備 Penalties 和 Slashing 等兩層懲罰機制,前者罰則較輕,僅會從驗證者餘額中扣除同等於當下區塊獎勵的數量,通常針對「怠慢」的驗證者;Slashing 則為更嚴重的懲罰,不僅會從驗證者帳戶餘額中沒收 0.0078125 枚以太幣,更會強制移除其質押狀態(從節點網路中驅逐出去),通常針對「作惡」的驗證者。

藉由以上三層附加效果,PoS 共識機制便能最大限度地降低驗證者的惡意行為,並進一步提升整個網路的可信度,這就是獨立質押之所以具備「加密經濟安全性」(Crypto-Economic Security)的主要原因。

獨立質押如何抵禦外部攻擊?

除了單一驗證者的惡意行為外,共識機制本身也可能被利用在 PoS 攻擊上。舉例來說,在單一實體掌控大於等於 33% 質押權重情況下,該實體就有能力造成最終性的延遲確認;或者再更極端點,該實體控制了 66% 權重,這時它甚至能夠重組過去的區塊順序,並賦予其正當性與最終性。套用漫威 DC 的說法,就是「改變正史」。

看起來很嚴重,但 PoS 攻擊在現實面其實窒礙難行,其原因也與經濟安全性有關。讓我們設想一個情境:

某個強大的外部攻擊者(最可能是財閥巨頭或強權經濟體)試圖對以太坊發起 66% 攻擊,將會發生什麼事?

首當其衝的是以太幣價格,為獲得足以控制以太坊網路的龐大代幣數量,其收購過程勢必讓以太幣對法幣的價格被推升至天文數字,造成攻擊所需的成本遠超預期。即便攻擊者成功買下足夠大量的以太幣,並發起 66% 攻擊,此事件仍將引發兩種後果👇

以太幣對法幣的價格暴跌,而攻擊者質押的 66% 權重無法及時退出,導致損失慘重

社群倡議並分叉出「誠實鏈」,導致攻擊者損失慘重

看出來了嗎?PoS 共識機制內建了「傷人三分,自損七分」的超反傷盾,將使攻擊者資產直接綁定於以太幣的價值,無論哪種後果,對攻擊者本身不僅無利可圖,甚至可說是將攻擊成本全部丟到水溝裡,一去不復返。這一系列反脆弱機制便造就了以太坊的高度安全性和公信力,讓身處其中的 Web3 居民們得以安居樂業(O)

所以這裡我們也可以得出一個小結論:

總質押價值(Total Staking Value)越高,經濟安全性就越高,因為它會直接反映在外部攻擊所需的成本上。

共識攻擊是個很複雜的議題,有意深究的朋友可參考 Vitalik《Responding to 51% attacks in Casper FFG》一文。

以太坊現在究竟多安全?

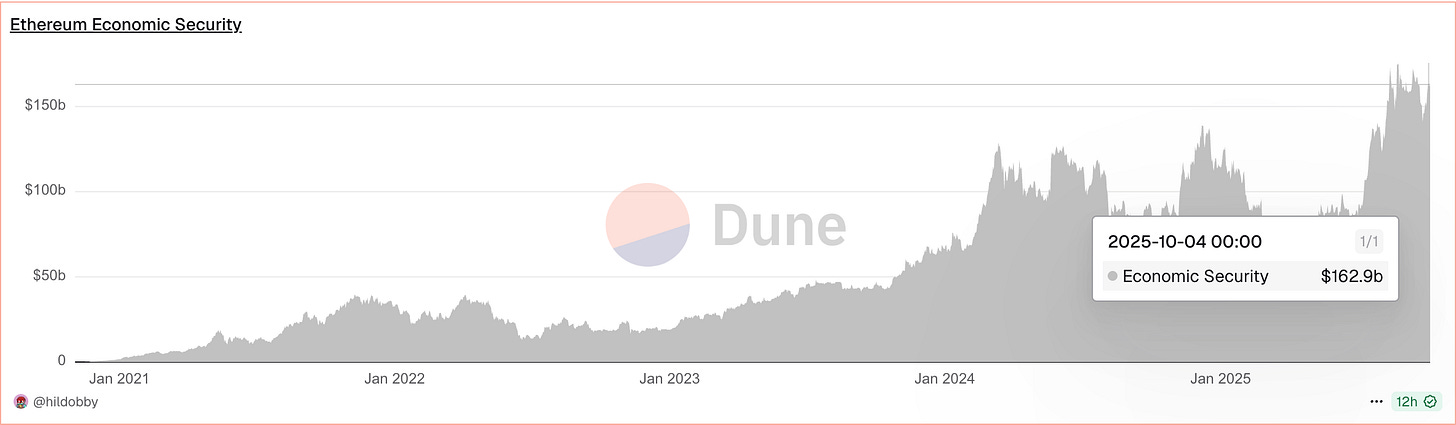

如果你對以太坊的安全係數感到好奇,可利用官方網站 Ethereum.org 查詢即時的經濟安全性(其實就是總質押價值)。我個人更偏好使用 Dune Analytics 儀表板,雖然其更新可能存在 1~2 天的延遲,不過它不只能檢視 2020 年 11 月至今的歷史資料,還能觀察質押權重的分佈狀態。

截至 10 月 4 日,以太坊的總質押價值為 1,629 億美元,並於過去一個月創下歷史新高;該數值對比 2022 年底市場最恐慌的時期(約 200 億美元),至少是 8 倍的經濟安全性,各位 Web3 居民可以放心使用💪

獨立質押可以參與嗎?

乍看之下,獨立質押好處多多,既能為網路提供經濟安全性,又能讓使用者透過共識機制獲得區塊獎勵;麻煩的是,參與獨立質押就代表使用者必須持有至少 32 枚以太幣,並在設備上運行三個以太坊節點軟體,以作為驗證者協助維護網路狀態。「大額以太幣」與「運行節點」這兩大門檻並不友善,故許多使用者會轉向「流動性質押」(Liquid)。

關於獨立質押的實際使用這裡就不展開討論,有餘力的朋友可參考以太坊官方網站的節點運行指南。

流動性質押是什麼?

流動性質押(Liquid Staking),顧名思義,就是能將質押鎖定的流動性「釋放並返還」給使用者。其目標是降低質押的使用門檻,讓 Web3 居民在「不需主動運行節點」的前提下,利用簡單的智慧合約介面參與以太幣質押。這邊有兩個重點,讓我們一一來檢視。

流動性的重複利用

具體來說,流動性質押是如何釋放被鎖定住的流動性呢?答案是透過「質押憑證的代幣化」。協議端會根據使用者存入的以太幣餘額,鑄造出相應價值的「Liquid Staking Token」(LST)。這個 LST 就是代幣化的質押憑證,其價值錨定於質押鎖定的以太幣,主要有三項功用:

讓使用者定期獲得協議分發的區塊獎勵

讓使用者「隨時」兌回大於等於質押價值的以太幣餘額

可用於其它 DeFi 活動,例如換匯、流動性挖礦、借放款等

由此可見,藉由 LST 的鑄造,流動性質押便能將質押鎖定的流動性釋放並返還給使用者,進一步實現單筆流動性的重複利用。

質押門檻的降低

流動性質押並不像獨立質押一樣需要自架節點,而是透過智慧合約將使用者的以太幣存入協議方架設好的質押礦池(Staking Pools)。這個方式不但消除了成為驗證者所需的 32 $ETH 資金門檻,還能繞過節點運行的技術門檻,對多數使用者來說相當友善。

註:部份協議仍會限制最低存款金額,但通常不超過 0.01 $ETH。

綜上所述,流動性質押至少具備「技術門檻的消除」、「投入成本最小化」與「資金利用最大化」等三大好處;不過既然提到了優點,那也不得不提一下缺點。

流動性質押的缺點是?

流動性質押為「鎖定後鑄造」(Lock & Mint)的智慧合約,此類協議已穩定發展多年,多半不會有什麼大問題。儘管如此,流動性質押仍存在系統性風險,那便是「去中心化議題」。

前面提到流動性質押屬於一種採用質押礦池的「合併質押」(Pooled Staking)模式,此舉為使用者隱藏了技術門檻,取而代之的是將節點運作交由「特定協議方」負責。

換句話說,流動性質押其實是將大量使用者的以太幣存入「單一實體控制」的節點當中。這意味著它可能造成 PoS 證明環節發生「投票權重過度集中」的隱憂;而若該實體質押規模持續擴大至 33% 以上權重,則將引發整個網路的信任危機。

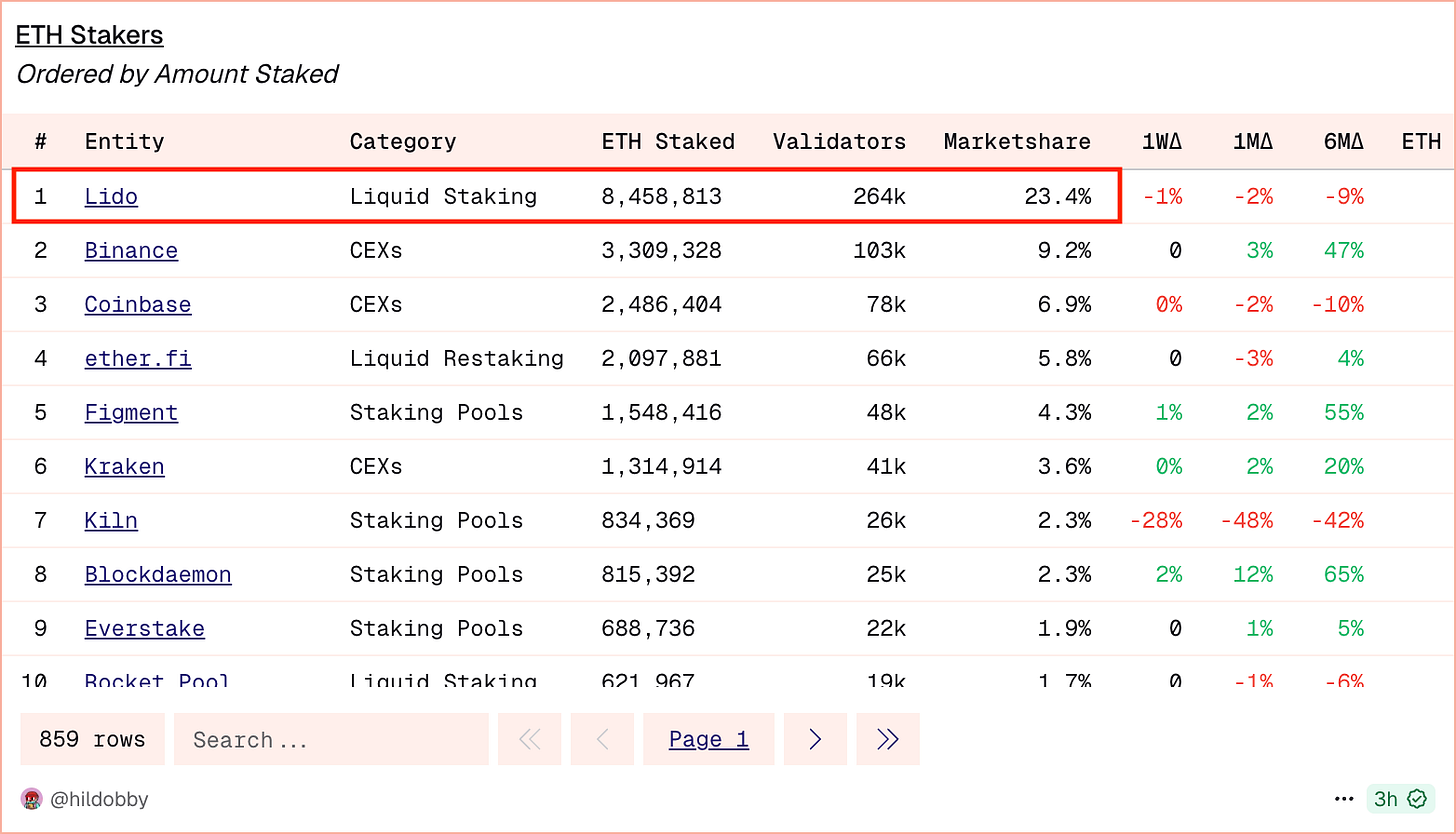

據 Dune Analytics 統計,流動性質押協議「Lido」已佔據以太坊高達 23.4% 的質押權重,距離 33% 僅不到 10% 之遙。看到這你應該能明白,經濟安全性固然能預防外患,卻防不了內憂。

身為一位合格的 Web3 公民,我們不能只關注經濟安全性,更要重視質押權重的分佈是否足夠去中心化,這樣才能確保以太坊健全地永續發展。

為達到這一目標,流動性質押協議的慎選就是下一個重要議題。

流動性質押如何參與?其協議該如何選擇?

流動性質押屬於 DeFi 協議的一種,我們可以善用 DeFi 檢索工具 DefiLlama 來查詢協議中鎖定的流動性。

我對流動性質押的篩選習慣是「先求去中心化,再求可信度」,因此我會根據協議的總鎖定價值(Total Value Locked, TVL)先排除第一名,再從第二名開始挑出候選名單。當然,你也可以選擇將以太幣分散存入多個協議中,進而實現最大限度的去中心化。

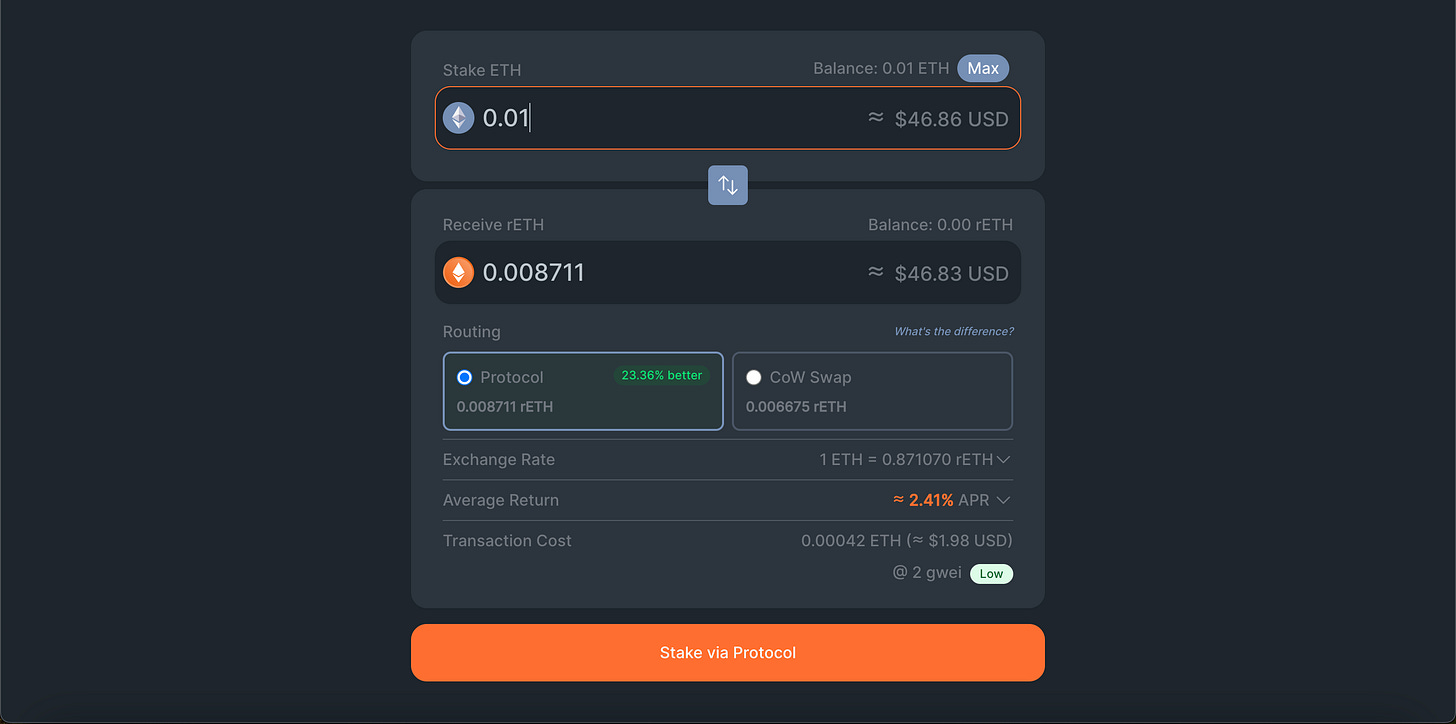

以當下 TVL 排名第二的流動性質押協議 Rocket Pool 為例,其質押流程涉及以下步驟:

輸入欲質押的以太幣數量(最小存款金額為 0.01 $ETH)

點選「Stake via Protocol」,發起並簽署智慧合約互動

智慧合約將使用者提交的以太幣餘額質押進驗證節點,並鑄造相應數量的 LST($rETH)給使用者

$rETH 放著領收益

可以看出流動性質押的操作非常簡單,唯一的門檻就是要創建一個以太坊帳戶,並搞懂如何管理私鑰,不過這些想必 Web3 居民應該都很熟悉了。

哪尼!LST 還有分種類?

沒錯,這是使用者要特別注意的部分,作為質押憑證的 LST 按獎勵配發機制分為「Rebase Token」與「Exchange Rate Token」兩類。

Rebase Token - 代幣餘額隨著質押週期而增加,本身價值 1:1 錨定於以太幣

Exchange Rate Token - 代幣餘額固定,可兌回的以太幣餘額隨著時間而增加

兩種 LST 的價值都和以太幣掛鉤,差異在於 Rebase Token 是將質押獎勵直接反映在面額上;Exchange Rate Token 則是帳面看不出變化,兌回時才讓使用者開心的機制。

簡單來說,Rebase Token 會讓你的「幣變多」,Exchange Rate Token 則是「幣不變多,但變得更值錢」。

至於為什麼存在這樣的區別,是出於各自不同的應用場景。Rebase Token 適合「只想質押,不作它用」的使用者;Exchange Rate Token 則因面額固定,經常被整合進 DeFi 應用當中,因此適合「既想質押,又想賺其它收益」的使用者。

實務方面,Lido 發行的 $stETH 就屬於 Rebase Token;Exchange Rate Token 則包含 Lido 的 $wstETH、Rocket Pool 的 $rETH、StakeWise 的 $osETH 等憑證。基於 DeFi 可用性的差異,現有 LST 多以 Exchange Rate Token 為主。

有關流動性質押的探討暫且告一段落,簡單總結:

流動性質押,就是藉由以太幣鎖定與 LST 鑄造,同時實現安全性維護和流動性釋放的應用程式。

質押再進化!再質押的爆誕

相信不少 Web3 居民曾在 23 年底至 24 年初左右接觸過再質押(Restaking),畢竟再質押在當時可說是異軍突起,短時間內便從一個全新概念化身為以太坊的應用超新星。

有趣的是,其話題性也不像代幣銘文或資料可用性層(DAL)等板塊那樣迅速消退,而是一直延續到去年 9 月,也就是 EigenCloud(原 EigenLayer)發幣後,才逐漸從社群討論中淡出。

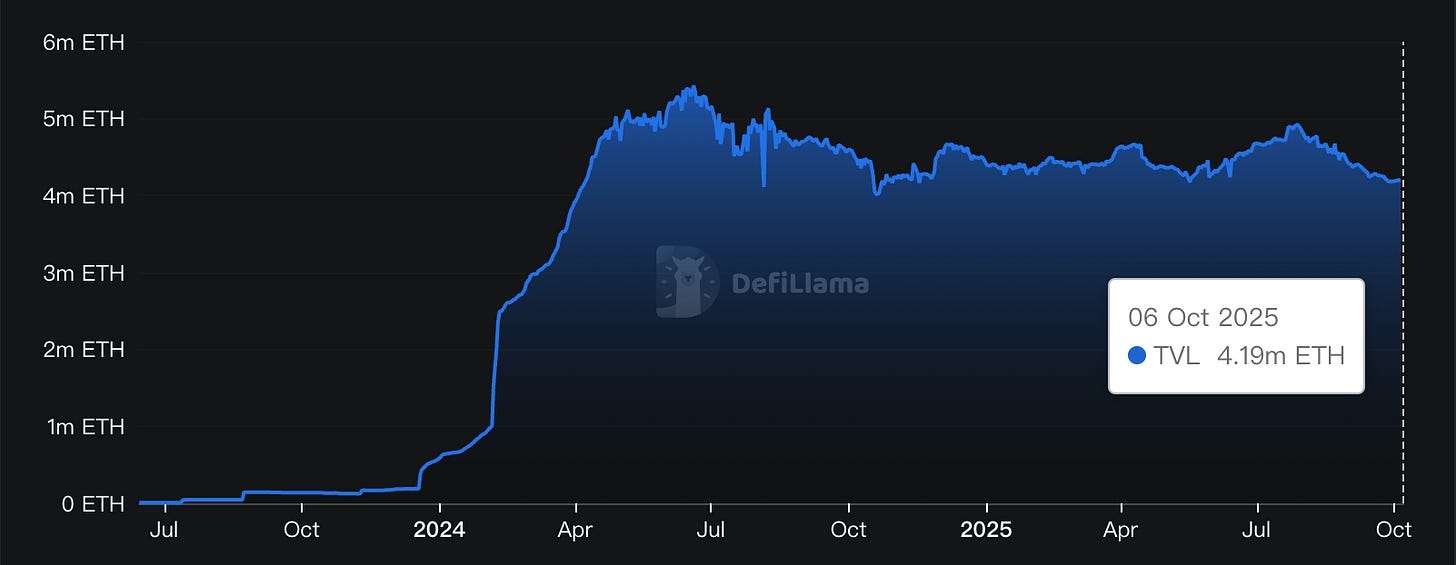

儘管如此,再質押專案的活躍並未隨之衰退。DefiLlama 資料顯示,EigenCloud 鎖定的以太幣總量仍高達 419 萬枚,相當於 175 億美元;即便綜觀整個 DeFi 板塊,EigenCloud 總鎖定價值(TVL)也是妥妥的第三大,僅次於 Aave 和 Lido。這說明再質押早已從單純的話題性炒作,轉變為具備強大基底的 Web3 建設。

再質押是什麼?為什麼需要再質押?

再質押(Restaking),就是能將以太幣質押所提供的經濟安全性同步賦予第三方平台的質押應用,故其核心目標即為「安全性的重複利用」。

你或許會疑惑,以太坊各項建設都已經很完善,為什麼還需要再質押?原因是再質押瞄準的受眾並非使用者,而是開發者,特別是新創團隊。

這些團隊開發的區塊鏈應用通常仰賴「驗證行為」強化其安全性或可信度;不可必免的是,新創發展必然面臨「質押價值不足以撐起經濟安全性」的冷啟動期。

這時,開發者只要透過再質押方案,就能讓其專案「共用」以太坊強大的經濟護盾,來確保自己順利渡過冷啟動期。

具體而言,再質押是如何將以太幣質押的安全性提供給第三方平台呢?EigenCloud 給出了易於理解的答案,就是將驗證者的獎懲機制「同時綁定以太坊和第三方協議」。這裡首先要認識 EigenCloud 最關鍵的兩個角色,分別是 Operators 和 Autonomous Verifiable Services(AVS),我們一樣各別探討👇

Operators

Operator 就是再質押的守護者角色。和典型的以太坊驗證者(Validator)雷同,Operator 必須建立至少一個驗證節點,也就是質押 32 枚以太幣成為驗證者,負責維護以太坊的加密經濟安全性。

不同的是,Operator 不僅要守護以太坊,還必須將其質押權重分配給第三方協議,即 EigenCloud 所定義的「AVS」。這意味著對 Operator 而言,單筆以太幣的質押實際上將安全性同步賦予以太坊和至少一項 AVS 專案,進一步實現了「安全性共享」。

至於為什麼 Operator 能把以太幣同時質押在以太坊和 AVS 呢?這是因為 EigenCloud 將「兩方的獎懲機制」都綁定在 Operator 身上。故 Operator 既能獲得以太坊的區塊獎勵與 AVS 質押獎勵,更要承擔兩邊的 Slashing 風險。套句你的好鄰居台詞,就是「權力越強,責任越大」。

Autonomous Verifiable Services(AVS)

AVS 的定義就很直觀了,即為重複利用 Operator 質押權重,並獲得安全保障的第三方平台。其種類繁多,包括但不限於排序器、跨鏈橋、Layer2、預言機、資料可用性層等任何仰賴「主動式狀態驗證」的基礎建設。

藉由 Operator 所提供的以太幣再質押權重,AVS 新創團隊得以將開發量能完全投入於功能性方面,而無需為經濟安全性擔憂。

根據 Dune Analytics,現在共有 80 個 AVS 採用 EigenCloud 再質押服務,這裡簡單列出幾項當中的知名專案👇

AVS 預言機:RedStone

RedStone 經常被歸納在預言機板塊,事實上它和 Chainlink、Pyth network 等競爭對手一樣,除了基本的價格預言機(Price Feeds)之外,也提供鏈下儲備證明(Proof of Reserves, PoR),用於提升代幣化 RWA 的儲備透明性與可驗證性。

值得注意的是,RedStone 已被 RWA 美債龍頭 Securitize 採用,引入其價格預言機和儲備證明等產品。這一戰略合作既說明 RWA 板塊存在 AVS 的應用需求,也預示未來可能會有更多 RWA 產品仰賴此類基於「再質押驗證」的資訊預言機。

AVS Rollups SDK:AltLayer

AltLayer 為一種利用再質押強化可驗證性的 Rollups 開發平台。不同於典型的 Rollup Stacks 僅提供開發者特定標準;AltLayer 支援各式 SDK,包含 OP Stack、Arbitrum Orbit、ZK Stack 或 Polygon CDK,能讓專案團隊自行選擇開發框架,並搭配 AltLayer 研發的驗證與排序模組,進一步提升 Layer2 最終性的確認速度。

簡單提一下 AltLayer 模組,一共有三種,分別為:

VITAL - 用於 Rollups 的狀態驗證

MACH - 用於加速最終性的確認

SQUAD - 用於交易排序

這三項模組就是 AltLayer 的 AVS 單位,現階段採用這些 AVS 的知名公鏈有 Soneium 和 Cyber,兩者都基於 OP Stack 開發,既能利用 Superbridge 實現無縫跨鏈,亦能藉由 AVS 提升鏈上狀態的驗證效率。

AVS 資料可用性層:EigenDA

作為 DA 層的 EigenDA 是 EigenCloud 自行研發的 AVS 專案,目標是被整合進 Layer2 當中,負責儲存和提供鏈下運算資料,藉此提升 Layer2 的運算效率並降低交易成本。其實就類似於 Ethereum Blobs,差別在於 EigenDA 為第三方平台,雖然具備高彈性與低成本兩項優勢,但由於它並非以太坊的原生機制,因此也存在信任挑戰。

目前採用 EigenDA 的知名專案包括 Mantle 和 Celo 等 Layer2 公鏈。需要注意的是,它們都被 Layer2 數據網站 L2BEAT 歸納在可驗證性不足的 Others 類別(其實上面的 Soneium 和 Cyber 也是),這表明了:

再質押的 AVS 應用固然廣泛,但仍處於早期階段,有待時間考驗。

再質押門檻太高?沒關係,還有流動性再質押!

由於再質押是在獨立質押之上提供第二層防護罩,故其技術門檻比獨立質押更高,多數使用者難以直接參與。

不過 EigenCloud 開發團隊顯然也深知使用者的難處,另外提供了「流動性再質押」(Liquid Restaking)的選項,能讓使用者存入 LST,無需架設節點;隨後 EigenCloud 智慧合約會從其礦池提取相對應的質押權重,供 Operators 分配至各項 AVS。

不過 EigenCloud 流動性再質押的使用步驟較為複雜👇

進入官方 dApp,並點選「Restake」

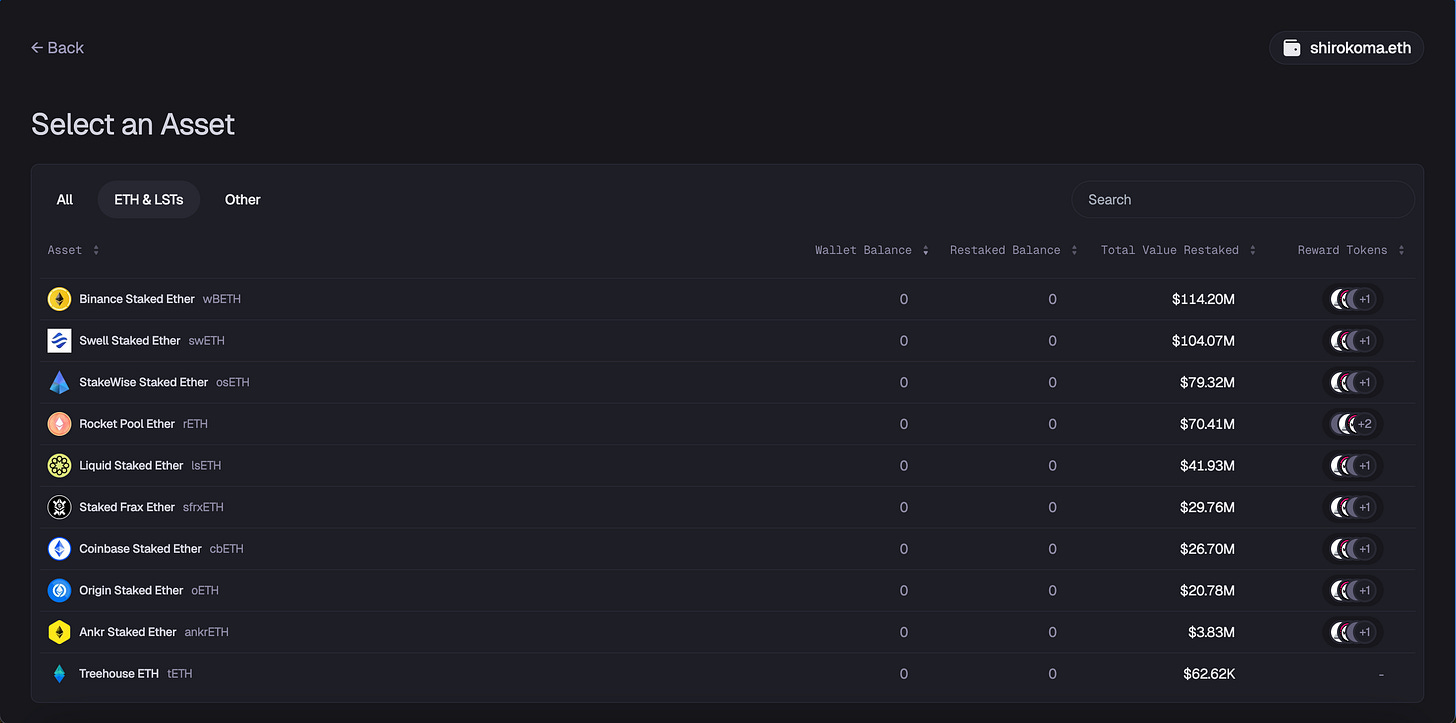

把 Select an Asset 欄位切換至「ETH & LSTs」,並選擇欲存入的 LST 種類

輸入數量,並點選「Next」

選擇欲支援的 Operators,點選「Delegate」

發起並簽署交易

可以看出 EigenCloud 流動性再質押的步驟除了繁瑣之外,還多了一項「Delegate」環節,讓使用者選擇 Operator。雖然立意很好,但不夠友善,因為這代表使用者必須自行研究「哪些 Operator 負責哪些 AVS」,多數人並沒有這個美國時間。

為解決使用者的研究難題,在 EigenCloud 推出不久後,再質押板塊便派生出一類分支協議──流動性再質押 Pro Max(並沒有🤚)。

流動性再質押 Pro Max??

好啦 Pro Max 是我瞎掰的,不過再質押板塊確實存在一種由第三方團隊經營的流動性再質押協議,此類協議最終仍會將使用者的以太幣存入 EigenCloud;差別在於,它們為使用者隱藏了「Delegate」步驟,取而代之的是由協議方替使用者篩選出可信任的 Operators。

此外,這些流動性再質押協議通常會按使用者存入的以太幣數量,鑄造出相應價值的質押憑證,叫做 Liquid Restaking Tokens(LRT)。有沒有發現什麼?流動性再質押和流動性質押好相似呀!兩者皆藉由質押憑證的鑄造,將流動性釋放並返還給使用者。其好處自然也包括提款無冷卻,以及可進行 DeFi 再利用。

DefiLlama 將這類流動性再質押協議統一納入 Liquid Restaking 條目,但為了避免和 EigenCloud 的流動性再質押搞混,這裡暫且用「LRT 再質押」來稱呼。

LRT 再質押有哪些?

LRT 再質押就像流動性質押一樣專案有夠多,按照總鎖定價值(TVL)排序,最主流的 LRT 再質押為 ether.fi。雖然 Kelp、Renzo、Swell、Puffer 等協議也具有一定知名度,但規模相較於 ether.fi 的 114 億美元 TVL 實在太小,我們以 ether.fi 作為範例即可。

在憑證方面,ether.fi 提供兩種 LRT 方案,分別是基於 Rebase 機制的 $eETH,與 Exchange Rate 模式的 $weETH(可以想像成再質押版本的 Lido),讓使用者依照自己習慣選擇合適的 LRT 作為質押憑證。

ether.fi 如何使用?

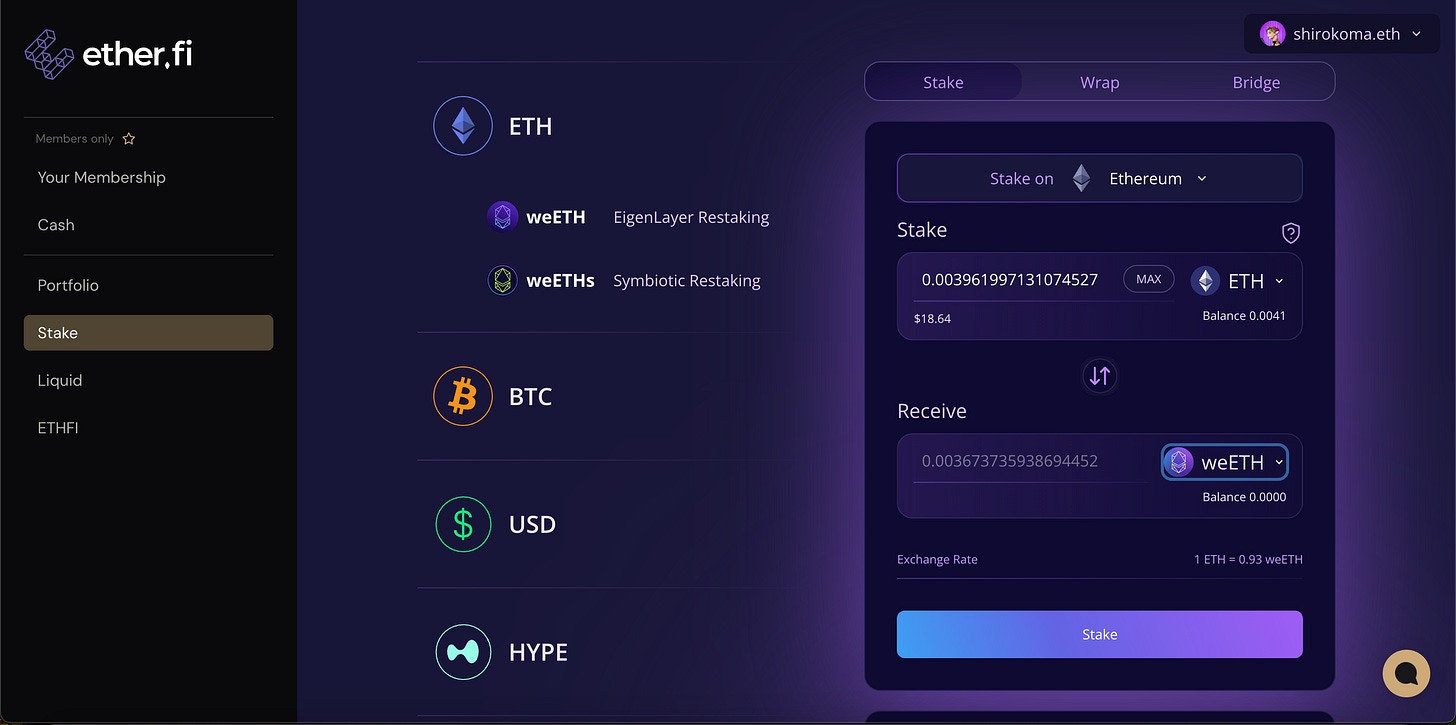

ether.fi 流動性再質押的參與方式就很簡單了,基本上無異於流動性質押的使用體驗👇

輸入欲質押的以太幣數量

點選「Stake」,發起並簽署智慧合約互動

智慧合約將使用者的以太幣提交給 Operator,並鑄造相應數量的 LRT($eETH 或 $weETH)給使用者

LRT 放著領收益

獨立質押、流動性質押、再質押、流動性再質押,太亂了我頭好痛!

至此,質押的四種應用也差不多介紹完了,先感謝你讀到這邊🙏 若仍對以上概念抱有疑惑,我整理了一項表格,能幫助你簡單看懂四種質押方案的核心目標:

雜談

在研究質押的過程當中,我注意到網路上有些資料注重於質押收益的描寫,有些則針對交易所和自託管質押的差別提出對照,不過向讀者傳達質押「核心價值」的文章卻不多,這讓我覺得有點可惜。

畢竟大眾從現實移民至 Web3 社會的進程必然經歷價值觀的轉變;因此我認為,能否正確解讀「質押」所代表的意義,將成為未來 Web3 社會必備的公民素養,這也是我之所以將大半篇幅用於論述「加密經濟安全性」與「去中心化」的主要理由。

另一方面,質押也可被視為一種「公眾參與」,這代表除了以太幣之外,其公民更是共識機制中的主體。因為若只有以太幣,卻缺乏質押參與者(Stakers),那麼構成以太坊的安全性、去中心化等概念都不會成立。

或者我們也可以說:

若缺乏公民的主動參與,區塊鏈所賦予的各項意義都將不復存在。

然而加密社群的現況卻是公眾參與意識相當薄弱。儘管網友們普遍熱衷於區塊鏈技術或應用的討論,但全部淪為紙上談兵,許多人僅為了展現自己的博學多聞而發言,實際上親身使用過區塊鏈應用的人寥寥可數。

在與他們對談後,會得知這類網友多以「政府沒有推動」、「大眾採用還很遙遠啦」或是「這個應用看起來沒前途」為由,試圖說服自己或別人不需要使用區塊鏈。

但別忘了,區塊鏈本質上就是抗審查特性的公共財,大眾的自發性參與才更貼近去中心化精神。真的沒必要等著某個中心化實體告訴你「OK,現在合法了」,你才能夠加入。

我的觀點是,大可不必為此找藉口,Web3 就是一個無國界社會,只要念頭一轉,馬上就能移民,一切只關乎「你想不想採取行動」而已。